Hannah arendt e Mary Mc Carthy

La Stampa-30 OTTOBRE 1999

Harendt e McCarthy, due donne che hanno avuto ragione

Harendt e McCarthy, due donne che hanno avuto ragione

L'una più riflessiva e profonda, l'altra più impulsiva e caustica, hanno sempre saputo "prendere posizione", dall'Olocausto al '68, dal Vietnam al Cile al primo Femminismo, con giudizi che il tempo ha confermato. Un'amicizia vera, non solo intellettuale

IL CARTEGGIO DAL 1949 Al 1975 FRA LA FILOSOFA TEDESCA E LA SCRITTRICE AMERICANA: UN APPASSIONATO CONFRONTO DI IDEE, POLITICA E CULTURA, LIBRI E VIAGGI, UMORI E AMORI

di MASOLINO DAMICO

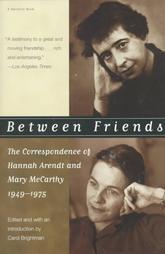

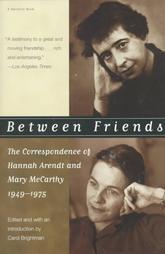

"Tra amiche : La corrispondenza tra Hannah Arendt e Mary McCarthy, 1949-1975", a cura di Carol Brightman, trad. Amineh Pakravan Papi, Sellerio,

pp.716

L'amicizia tra la filosofa ebrea tedesca Hannah Arendt, residente soprattutto a Chicago, e Mary McCarthy: la romanziera e polemista americana di origine irlandese (ma con una nonna ebrea. Apprendendolo, Berenson commentò: ".Dio mio, sono proprio "tutti" ebrei?"), residente soprattutto in Europa, ha lasciato durante un quarto di secolo 225 lettere e comunicazioni più brevi, di cui 133 della McCarthy, d'abitudine assai meno concisa dell'altra.

Il libro che risulta dalla loro giustapposizione contiene la cronaca di un rapporto fondato oltre che sull'affetto, su di una reciproca stima intellettuale; segue i casi di alcuni conoscenti comuni anche piuttosto illustri; e fa ripercorrere stagioni della Storia di ieri.

Il libro che risulta dalla loro giustapposizione contiene la cronaca di un rapporto fondato oltre che sull'affetto, su di una reciproca stima intellettuale; segue i casi di alcuni conoscenti comuni anche piuttosto illustri; e fa ripercorrere stagioni della Storia di ieri.

Entrambe le formidabili donne - più impulsiva, caustica e appassionata la McCarthy, più riflessiva e profonda la Arendt - commentano quanto avviene nel mondo, e non dì rado prendono posizione pubblicamente; e come oggi risulta chiaro hanno, di solito, ragione.

Ha ragione, per esempio, la McCarthy quando a Parigi, dove abitava col quarto e definitivo marito, un diplomatico statunitense, vede lucidamente quanto fossero ridicoli gli intellettuali francesi nell'abbracciare la moda sessantottina ("E il gruppo di Tel Quel che pubblicava manifesti secondo cui tutta la letteratura, d'ora in poi, dev'essere marxista-leninista"). Ha ragione la Arendt quando, malgrado gli attacchi dei sionisti, riferendo del processo a Eichmann, che ha seguito dal vivo, diminuisce la statura dei persecutori parlando di banalità del male e mettendo la stupidità alla base della malvagità, mentre al contempo non tace sui compromessi e le piccole viltà delle vittime.

Non di rado le due amiche si interrogano sui massimi sistemi. e una volta alla McCarthy che

deplora la moderna, ricattatrice ossessione per l'eguaglianza a tutti i costi, anche qui avvertendo i sintomi di uno dei tormentoni della nostra epoca (è il 1964, molto prima dell'invenzione della formula "politically correct"), la Arendt risponde memorabilmente, spiegando che la grande moda dell'insoddisfazione moderna è l'invidia. L'invidia è sempre

esistita, ovviamente, ma prima esistevano delle ragioni (religiose, etiche, sociali) per accettare la propria concezione senza fare troppe storie. "La virtù di tutte le aristocrazie mi pare risieda nel fatto che la gente sa sempre chi è e quindi non fa paragoni con gli altri. Questo costante paragonare è veramente la quintessenza della volgarità".

deplora la moderna, ricattatrice ossessione per l'eguaglianza a tutti i costi, anche qui avvertendo i sintomi di uno dei tormentoni della nostra epoca (è il 1964, molto prima dell'invenzione della formula "politically correct"), la Arendt risponde memorabilmente, spiegando che la grande moda dell'insoddisfazione moderna è l'invidia. L'invidia è sempre

esistita, ovviamente, ma prima esistevano delle ragioni (religiose, etiche, sociali) per accettare la propria concezione senza fare troppe storie. "La virtù di tutte le aristocrazie mi pare risieda nel fatto che la gente sa sempre chi è e quindi non fa paragoni con gli altri. Questo costante paragonare è veramente la quintessenza della volgarità".

Altre volte il discorso è più frivolo, pettegolezzi su conoscenti, che magari si chiamano Robert Lowell o Wystan Auden: nel 1970 quest'ultimo attraversa un periodo di depressione tale che Stephen Spender prende in considerazione l'idea di fargli sposare la Arendt ("E' proprio il comportamento tipico di un omosessuale - voglio dire quello di Spender - commenta la McCarthy - che è stato sposato per vent'anni e sa così poco del matrimonio che viene fuori con un'idea del genere").

Altre volte ancora una delle due legge e corregge le bozze dell'altra, la McCarthy per

migliorare l'inglese della Arendt, la Arendt per precisare concetti o citazioni della McCarthy. Fra gli amici di cui la McCarthy va più fiera c'è l'italiano Nicola Chiaromonte, la cui morte nel 1972 la getta nella disperazione; verso l'establishment culturale romano è tuttavia meno tenera, almeno inizialmente: nel 1960 si lamenta di un salotto dove l'ha portata Moravia e dove nessuno le rivolge la parola tranne un simpatico giovane lombardo "non ancora romanizzato", che la intrattiene vivacemente sul teatro (sarà Arbasino?).

migliorare l'inglese della Arendt, la Arendt per precisare concetti o citazioni della McCarthy. Fra gli amici di cui la McCarthy va più fiera c'è l'italiano Nicola Chiaromonte, la cui morte nel 1972 la getta nella disperazione; verso l'establishment culturale romano è tuttavia meno tenera, almeno inizialmente: nel 1960 si lamenta di un salotto dove l'ha portata Moravia e dove nessuno le rivolge la parola tranne un simpatico giovane lombardo "non ancora romanizzato", che la intrattiene vivacemente sul teatro (sarà Arbasino?).

Non che gli ambienti letterari londinesi se la cavino necessariamente meglio. Nel 1970 questi sono dominati da "un'assurda e gigantesca australiana" (Germaine Greer), che fa battute tipo "Dobbiamo far capire che scopare è un atto politico""; e Sonia Orwell può raggiungere il sublime dello snobismo britannico quando dice di un tale: "Auschwitz, oh, cara, no! Quella persona non è mai stata ad Auschwitz, ma in qualche campo di concentramento molto 'meno importante'".

Si parla di amore; prima di trovare l'approdo definitivo con l'ultimo marito James West, la McCarthy ha una sbandata per un poco di buono che lucidamente descrive come tale alla confidente, la quale le risponde con molto equilibrio e spregiudicatezza. Si parla di politica, di Vietnam, di Nixon, di Cile (la McCarthy raccoglie fondi per aiutare i perseguitati e la Arendt aderisce subito); si parla di viaggi, e Mary manda all'amica vivide descrizioni spesso di un'Italia meno ovvia, le costruzioni normanne in Puglia e Basilicata, la Sicilia prima che venisse di moda. C'è la storia dei libri che le due scrittrici stanno scrivendo, e la cronaca delle accoglienze che questi ricevono.

Comincia con una gran litigata, l'amicizia tra

Hannah Arendt e Mary McCarthy. Si incontrano per la prima volta nel

1944 a New York, in un bar di Manhattan.

Hannah Arendt, 38 anni, filosofa ebrea tedesca sfuggita alla

Germania nazista.

Fuggita forse anche --- chi può saperlo? --- dal prof. Heidegger,

terrorizzato dal pensiero che la frequentazione con una ragazza

ebrea potesse compromettergli il tranquillo tran-tran coniugale e la

trionfale carriera accademica garantita dalle benevolenti e

protettive ali dell'aquila nazista.

Mary McCarthy, 32 anni, scrittrice e giornalista americana. Futura

autrice di quel "The Group" ("Il Gruppo") che è

stato un libro "cult" per molte donne della mia

generazione .Mary McCarthy. Sempre pronta a litigare. Specialmente

con le donne.

Sono state bene assieme lei ed Hannah. Si sono trovate simpatiche.

Nel 1945 però, ad una festa a New York, McCarthy fa un'infelice

osservazione a proposito di Hitler. Arendt si infuria:

"Come puoi dire questo davanti a me - una vittima di Hitler,

una persona che è stata in campo di concentramento!".

Ma tre anni dopo, incontrandosi ad una fermata del metrò, Arendt

le dice

"Smettiamola con queste sciocchezze. La pensiamo allo stesso

modo".

Mary le chiede scusa per la battuta su Hitler, Hannah ammette di non

essere mai stata in un campo di concentramento.

"Da allora in poi,

la loro amicizia prosperò come rare volte

tra gli intellettuali moderni"

annota Carol Brightman, la curatrice dell'epistolario.

Questo carteggio tra Hannah Arendt e Mary

McCarthy raccoglie duecentoventicinque lettere che vanno dal

1949 al 1975.

Questo carteggio tra Hannah Arendt e Mary

McCarthy raccoglie duecentoventicinque lettere che vanno dal

1949 al 1975.

McCarthy risiede prevalentemente in Europa e a Parigi, Arendt abita

e lavora negli Stati Uniti, a New York

La curatrice del volume che, come si legge nel

risvolto di copertina, è anche lei una terza amica, lo definisce

"un romanzo epistolare".

Ed infatti il carteggio è avvincente come un romanzo.

Lettera dopo lettera, ascoltiamo queste due donne dialogare sui temi

più svariati che vanno dalla filosofia alla letteratura, dall'amore

e la sessualità alle riflessioni sulla vita degli intellettuali del

'900.

Si scambiano le bozze dei propri manoscritti inediti perché l'altra

li legga, li commenti, li corregga ma si forniscono anche ricette di

cucina; si raccontano i propri successi o difficoltà professionali

ma anche i piccoli fastidi della

quotidianità (fare la spesa, la

domestica che si ammala nei momenti meno opportuni...), i

raffreddori, i primi acciacchi dovuti all'età che avanza...

quotidianità (fare la spesa, la

domestica che si ammala nei momenti meno opportuni...), i

raffreddori, i primi acciacchi dovuti all'età che avanza...

Si consigliano, si criticano, si sostengono a vicenda nei momenti

difficili.

Crisi personali, come durante la travagliata storia d'amore di

McCarthy con James West, addetto dell'ambasciata americana a

Varsavia, che diventa poi il suo quarto marito. O nei momenti di

lutto, alla morte di Heinrich Blucher, il marito di Hannah.

Crisi professionali, come quando Arendt viene pesantemente attaccata

per le idee esposte nel suo libro "La banalità del male.

Heichmann a Gerusalemme" sul processo del 1961 al criminale

nazista . Di fronte all'ostinato silenzio dell'amica, che si rifiuta

di replicare alle critiche, è Mary che corre in sua difesa con un

articolo sulla prestigiosa rivista "Partisan Review".

"Le due donne formavano un'alleanza, e cercavano

nell'amicizia un riparo dagli altri gruppi i cui fallimenti

assillavano la loro generazione"

scrive ancora Carol Brightman.

Scorrono sotto i nostri occhi, visti attraverso i loro occhi, il

caso Heichmann e il Maggio francese; l'assassinio di Kennedy e il

Vietnam e il processo sul massacro di My Lai - che McCarthy segue

integralmente e su cui scriverà un reportage che diventerà famoso

- ; il colpo di stato in Cile e il Watergate.

Il tono è sempre quello di chi vuole capire e farsi capire,

affettuoso ma non lezioso o affettato, serio ma con tratti di

irresistibile umorismo da parte di entrambe, pacato ma mai noioso.

Si coglie, in queste lettere, soprattutto la cifra della sincerità

e dell'apertura.

Delle due, è McCarthy che scrive di più: Hannah scrive di meno,

quando ha voglia di sentire l'amica, preferisce ricorrere al

telefono, anche se si tratta di telefonate intercontinentali.

Un tema importante e ricorrente delle lettere è quello che Arendt

chiama "la faccenda del pensare", il suo "passatempo

preferito"

Carissima Mary,

Dio sa perché ti scrivo soltanto oggi

(...)

Il problema è che, per scrivere, si deve smettere di pensare; e

poi, si può pensare comodamente, mentre scrivere è tanto

noioso..."

(Lettera del 17 ottobre 1969)

Un altro leit motiv è quello della vita dei

letterati, spesso descritta con tratti gustosissimi davvero a

volte al limite del pettegolezzo, o dell' avarizia dei parigini

(McCarthy).

Hannah è molto trascurata nello scrivere, e McCarthy si

infastidisce dell'uso disinvolto che fa dell'inglese. Hannah le

manda le bozze perchè lei le corregga e Mary le rimprovera

vivacemente "la tua disinvoltura verso le parole (...) quello

che tu fai alla lingua..."

La differenza tra loro è soprattutto sul tema del cambiamento (non

quello politico, che entrambe si augurano nei momenti del Watergate,

o della guerra del Vietnam) ma personale ed in particolare

nell'atteggiamento nei confronti dell'altro sesso.

McCarthy pensa che si possa cambiare per amore. Arendt , come

Nietzsche, pensa invece che si debba cercare di essere "ciò

che uno è".

Il flusso delle lettere si interrompe solo con la morte di Hannah,

colta da attacco cardiaco il 4 dicembre del 1975.

Dal commiato di Mary McCarthy

Saying Goodbye to Hannah

pronunciato al funerale di Hannah Arendt, pubblicato in The New York

Review of Books

e ristampato in Occasional Prose

"Affascinante, piena di seduzione,

femminile (...), gli occhi così splendenti e sfavillanti, pieni di

stelle quando era felice o eccitata, ma anche profondi, scuri,

remoti, pozzi di interiorità"

(dalla postfazione di Carol Brightman)

Hannah Arendt a proposito di

de Beauvoir e Sartre:

"Ho appena finito di leggere Les Mots (di

Sartre) - e mi ha così disgustata che ero quasi tentata di

recensire questo pezzo pieno di bugie sommamente complicate. (...)

Mi domando come spiegherà il fatto che non ha partecipato alla

resistenza, e infatti non ha mai neanche alzato un dito.

Leggerò les confessions di Simone, per il loro valore di

pettegolezzo, ma anche perché questo genere di malafede acquista

un certo fascino."

(Natale 1964)

"Per settimane ho letto La Force des

Choses di Simone de Beauvoir come una specie di sonnifero. E'

uno dei libri più bizzarri che ho letto negli ultimi anni. Strano

che nessuno lo abbia ancora fatto a pezzi. Per quanto mi sia

antipatico, sembra che Sartre debba scontare tutti i suoi peccati

con questo tipo di croce. Specie se si considera che l'unica

circostanza attenuante, nel caso "contro di lei" è il

suo amore incrollabile per lui, commovente davvero. (...) non dev'essere

facile vivere insieme a questi personaggi potenti e

dominatori..."

(2 aprile 1965)

A proposito della celebre antropologa Margaret Mead

"Meglio usare solo il cognome, non perché

sia un uomo, ma perché certamente non è una donna"

( 20 giugno 1960)

Posted on January 24th, 2008 by Metamorphosis Design

Harendt e McCarthy, due donne che hanno avuto ragione

Harendt e McCarthy, due donne che hanno avuto ragione Il libro che risulta dalla loro giustapposizione contiene la cronaca di un rapporto fondato oltre che sull'affetto, su di una reciproca stima intellettuale; segue i casi di alcuni conoscenti comuni anche piuttosto illustri; e fa ripercorrere stagioni della Storia di ieri.

Il libro che risulta dalla loro giustapposizione contiene la cronaca di un rapporto fondato oltre che sull'affetto, su di una reciproca stima intellettuale; segue i casi di alcuni conoscenti comuni anche piuttosto illustri; e fa ripercorrere stagioni della Storia di ieri. deplora la moderna, ricattatrice ossessione per l'eguaglianza a tutti i costi, anche qui avvertendo i sintomi di uno dei tormentoni della nostra epoca (è il 1964, molto prima dell'invenzione della formula "politically correct"), la Arendt risponde memorabilmente, spiegando che la grande moda dell'insoddisfazione moderna è l'invidia. L'invidia è sempre

esistita, ovviamente, ma prima esistevano delle ragioni (religiose, etiche, sociali) per accettare la propria concezione senza fare troppe storie. "La virtù di tutte le aristocrazie mi pare risieda nel fatto che la gente sa sempre chi è e quindi non fa paragoni con gli altri. Questo costante paragonare è veramente la quintessenza della volgarità".

deplora la moderna, ricattatrice ossessione per l'eguaglianza a tutti i costi, anche qui avvertendo i sintomi di uno dei tormentoni della nostra epoca (è il 1964, molto prima dell'invenzione della formula "politically correct"), la Arendt risponde memorabilmente, spiegando che la grande moda dell'insoddisfazione moderna è l'invidia. L'invidia è sempre

esistita, ovviamente, ma prima esistevano delle ragioni (religiose, etiche, sociali) per accettare la propria concezione senza fare troppe storie. "La virtù di tutte le aristocrazie mi pare risieda nel fatto che la gente sa sempre chi è e quindi non fa paragoni con gli altri. Questo costante paragonare è veramente la quintessenza della volgarità". migliorare l'inglese della Arendt, la Arendt per precisare concetti o citazioni della McCarthy. Fra gli amici di cui la McCarthy va più fiera c'è l'italiano Nicola Chiaromonte, la cui morte nel 1972 la getta nella disperazione; verso l'establishment culturale romano è tuttavia meno tenera, almeno inizialmente: nel 1960 si lamenta di un salotto dove l'ha portata Moravia e dove nessuno le rivolge la parola tranne un simpatico giovane lombardo "non ancora romanizzato", che la intrattiene vivacemente sul teatro (sarà Arbasino?).

migliorare l'inglese della Arendt, la Arendt per precisare concetti o citazioni della McCarthy. Fra gli amici di cui la McCarthy va più fiera c'è l'italiano Nicola Chiaromonte, la cui morte nel 1972 la getta nella disperazione; verso l'establishment culturale romano è tuttavia meno tenera, almeno inizialmente: nel 1960 si lamenta di un salotto dove l'ha portata Moravia e dove nessuno le rivolge la parola tranne un simpatico giovane lombardo "non ancora romanizzato", che la intrattiene vivacemente sul teatro (sarà Arbasino?).

Questo carteggio tra Hannah Arendt e Mary

McCarthy raccoglie duecentoventicinque lettere che vanno dal

1949 al 1975.

Questo carteggio tra Hannah Arendt e Mary

McCarthy raccoglie duecentoventicinque lettere che vanno dal

1949 al 1975. quotidianità (fare la spesa, la

domestica che si ammala nei momenti meno opportuni...), i

raffreddori, i primi acciacchi dovuti all'età che avanza...

quotidianità (fare la spesa, la

domestica che si ammala nei momenti meno opportuni...), i

raffreddori, i primi acciacchi dovuti all'età che avanza...